南九州の外城の町並み、麓の町並みの記録です。

庄内町は,都城市街地から北西に位置する町で,本郷家にゆかりのある町として,また,明治2年に都城地頭として赴任した三島通庸が旧安永城址の麓に大規模な新市街地を建設し,多くの振興事業を行った町として知られます。庄内には当時造られた多くの石垣と町割りが今も残り,独特の景観を作っています。

庄内小学校

庄内小学校の正門敷地内に樹齢400年のイチイガシの木と都城地頭・三島通庸の碑が建ちます。三島通庸は,1835年,現在の鹿児島市上之園町に下級武士の長男として生まれ,明治2年に34歳の若さで都城地頭として都城に着任しました。三島は領内を上荘内郷・下荘内郷・三股郷の三郷に分割し,上荘内の庄内に地頭館を置き,旧安永城址の麓に大規模な新市街地を建設しました。また,三島の求めに応じて庄内に60戸の商人と260戸の士族が移住しました。

庄内に残る石垣や門は明治から大正にかけて造られたもので,町内に50ヶ所以上残っています。石垣は鳥取から招かれた石工・徳永長太郎とその弟子の手によるもので,長太郎は願心寺の造営が終わると,地主や士族,商家の依頼に応じて,彼らの屋敷に石垣,門柱,石蔵を構築しました。

軍神馬場

軍神馬場の由来は,近く(庄内小学校敷地)に武の神様と北鄕相久を祀る庄内鹿島神社が建てられたから。三島通庸は,新市街地の建設にあたり,神社を勧請し,また近くから神社を庄内に遷し,再興しました。後に「鬼県令」と呼ばれた三島ですが,三島の信心深い面が窺えます。北鄕相久(すけひさ)は,肝付氏との戦いや耳川の戦いに従軍し、武勲を上げたことで知られます。

馬場沿いに建つ石垣と石柱門(上・中・下)

石材は加工しやすい溶結凝灰岩が用いられ,近くの関之尾町から運ばれました。庄内に定住した徳永長太郎は,自分が造った石垣は絶対に崩れないと豪語していたそうですが,100年以上たった今でも堂々と残っています。

下の願心寺は明治11年の仮説教所設置に始まり,現在の本堂は明治39年に建立。山門は大正9年に落成し,続いて大正13年に鐘楼が落成。門徒総出で霧島からケヤキを運び出し,当時としては珍しい「総ケヤキ造り」の本堂を造り上げたそうです。周囲の窓は洋式ガラス窓。本堂と山門は国の登録有形文化財。願心寺を取り囲む石垣の塀は,鳥取から招かれた石工・徳永長太郎が手掛けたもの。庄内の石垣建設はここ願心寺から始まりました。

願心寺の本堂(左)と山門(右)

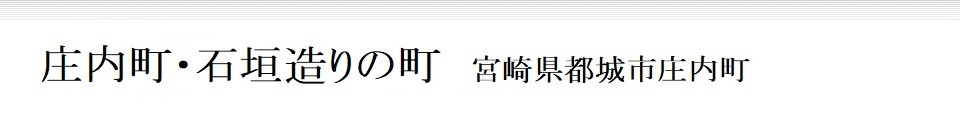

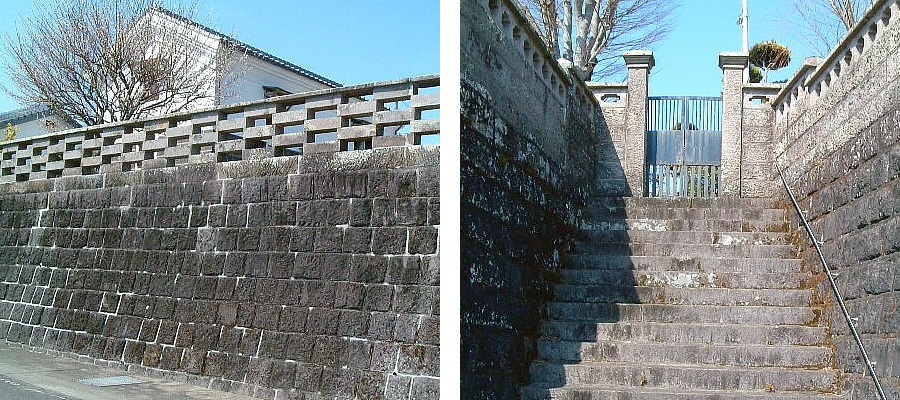

旧商家・持永家は三島通庸の求めに応じて庄内に移住した家のひとつで,下の持永家の高い石垣は徳永長太郎が手掛けました。明治45に完成。上部に格子状のデザインを施した意匠が見事です。国の登録有形文化財。

旧商家・持永家の石垣(左)と住宅門(右)

庄内町には,西郷隆盛を祀る南州神社や北鄕氏ゆかりの神社が複数あります。下の南州神社は西南の役で戦死した庄内出身者56名も祀ります。奥は安永城址。諏訪神社は初代北鄕資忠(すけただ)により創建された神社。豊旗神社は7代数久が志和池城にあった八幡神社を近くの宮原に遷したものを明治になり三島通庸が庄内に遷した神社。

南州神社(左)と豊旗神社(右)

左の石造倉庫の近くに釣こう院(ちょうこういん)跡の碑が建ちます。釣こう院は都城島津家7代北郷数久(ほんごうかずひさ)の菩提寺として建てられ,庄内地区公民館の向かい(JA庄内支所敷地)が寺院跡と言われています。

寺院跡には北郷家2代・4代・5代・7代の墓塔が建ちます。

寺院跡には北郷家2代・4代・5代・7代の墓塔が建ちます。

三島通庸は,庄内での振興事業の功績が当時の内務卿・大久保利通に認められ,明治4年に東京府参事として新政府に出任し,東京の都市改造計画の実質責任者として活躍し,その後明治9年に初代山形県令として赴任し,建築・土木を中心とした振興に尽力します。山形県内には現在も三島の手による近代的な遺産群が多く残ります。

訪問日:2008年2月25日

備 考:町の名前に惹かれて麓巡りのついでに訪れてみたが,明治に建てられた石垣や石柱門が多く残る町並みを見て驚きました。庄内町まちあるきMAPによると,中心の主要な街路に軍神馬場,元町馬場,天神馬場,北鄕馬場,栫馬場,宮地馬場,安永馬場の名称が見られます。

参 考:庄内地区まちづくり協議会資料,庄内町まちあるきMAP,宮崎日日新聞,都城市公式ホームページ等

|